生活保護受給の是非については度々議論の的となります。

本稿では2002年、2022年の受給状況の比較から、生活保護制度の現状と課題について考察します。

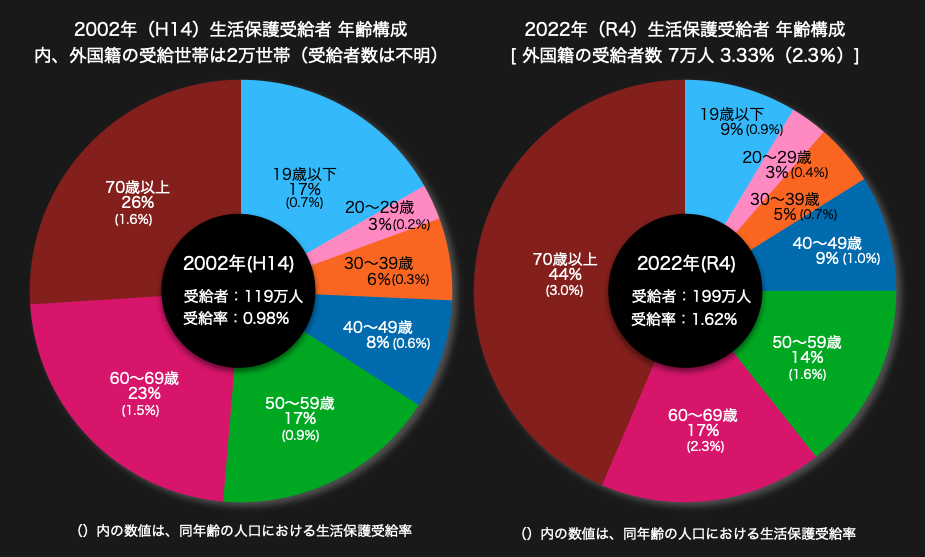

生活保護受給者数は2002年の119万人から、2022年には199万人へ増加しており、人口あたりの受給率をみても0.98%から1.62%へ1.6倍増加しています。

この20年間で非正規雇用者は増加し平均賃金が伸び悩む一方で、家族形態は核家族・単身世帯が増加しました。これらの環境変化が生活困窮者を生み出し、生活保護受給者の増加につながったと考えられます。

生活保護の受給状況は単なる統計データではなく、日本の現状を把握するための重要なツールといえます。

生活保護受給者は国から生活費を支給されているだけでなく、住民税、年金保険料、医療保険料の納付も行なっていません。受給者が増えるということは、生活費を支給するというだけではなく、その財源となる税収も同時に失うということなのです。

筆者は生活保護の支給には肯定的です。納税者の収めた税金が生活に貧窮している人の手に渡り、そのお金が社会に流れることで税の循環が生まれると考えています。

しかし受給者年齢の高齢化については問題意識をもっています。若年・中年層の受給者であれば就労支援制度によって貧困を脱して納税者となるケースが考えられます。しかし高齢者層の受給者を対象とした支援制度は生活保護の脱却を目的としたものではなく、社会とのつながりを維持することに重点を置いています。健康面でも障壁のある高齢者が貧困を脱却することは並大抵のことではないのです。

一方で、昨今話題になっている若年層の貧困化についてはどうでしょうか。

20〜29歳の生活保護受給率は、その年齢の人口に対する比率で示すと0.2%から0.4%へ、20年で2倍に増加しています。

大学進学者の半数以上が奨学金を利用しているため、この返済に追われているケースも存在します。

ところで、外国籍者の生活保護受給率は高いのでしょうか?

2022年の外国籍者292万人中、7万人が生活保護を受給しています。これは生活保護受給者全体でみると3.33%ですが、外国籍者の人口に対する比率は2.3%と高い水準であることが分かります。

ちなみに、外国籍者が生活保護を申請する場合は、入管法に基づく在留資格「永住者」、入管特例法に基づく在留資格「特別永住者」、あるいは日本人の配偶者に限られます。

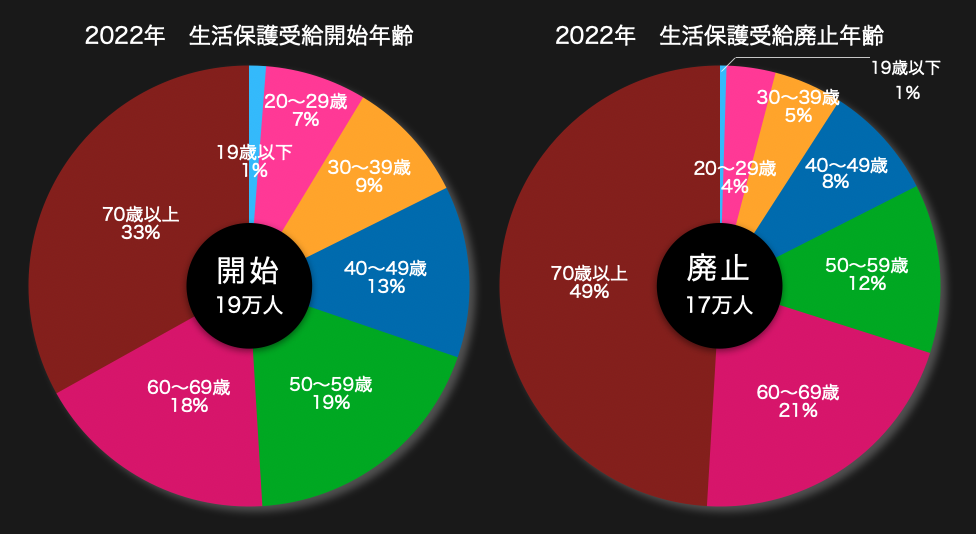

ここで、生活保護の受給開始と受給廃止についても詳しく見てみましょう。

2022年の受給開始人数は19万人、廃止人数は17万人です。

受給開始の主な理由について、最も多いものは「貯金等の減少・喪失(46%)」、続いて「傷病(19%)」「働きによる収入の減少・喪失(18%)」です。年齢による大きな違いは見られませんでした。

続いて、受給廃止の主な理由については、総数で最も多いものが「死亡(51%)」、続いて「働きによる収入の増加・取得・働き手の転入(14%)」「親類・縁者等の引取り・施設入所(5%)」です。

受給廃止理由に関しては年齢による偏りが見られます。59歳までは「働きによる収入の増加・取得・働き手の転入」が最も多く、60歳以降は「死亡」が最も多い廃止理由です。

これらのデータを総評すると、高齢化問題と生活保護問題は切っても切れない関係にあるということです。

高齢化社会に伴い年金問題が取り沙汰されていますが、年金だけで生活できない高齢者の増加は、そのまま生活保護受給者の増加につながります。特に非正規雇用で十分な年金を納められなかった世代が高齢化を迎えるとき、この問題は加速度的に悪化します。

筆者が考える問題の解決策は生活範囲の縮小化です。

国民全員が現状を理解し、国家運営の効率化を進め変革していく必要を感じています。

出典

-

「政府統計の総合窓口(e-Stat)」-基幹統計(総務省)「人口等基本集計」

-

「政府統計の総合窓口(e-Stat)」-業務統計(法務省)「在留外国人統計(旧登録外国人統計)」

-

「政府統計の総合窓口(e-Stat)」-一般統計(厚生労働省)「被保護者調査」