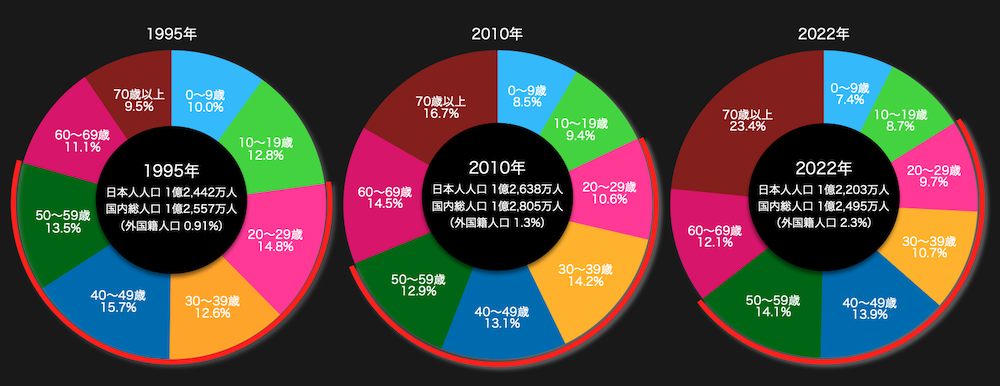

日本の少子高齢化は1990年代にはすでに問題視されていました。20年前、30年前の日本と今の日本の人口構成に、どれほどの違いがあるのでしょうか。

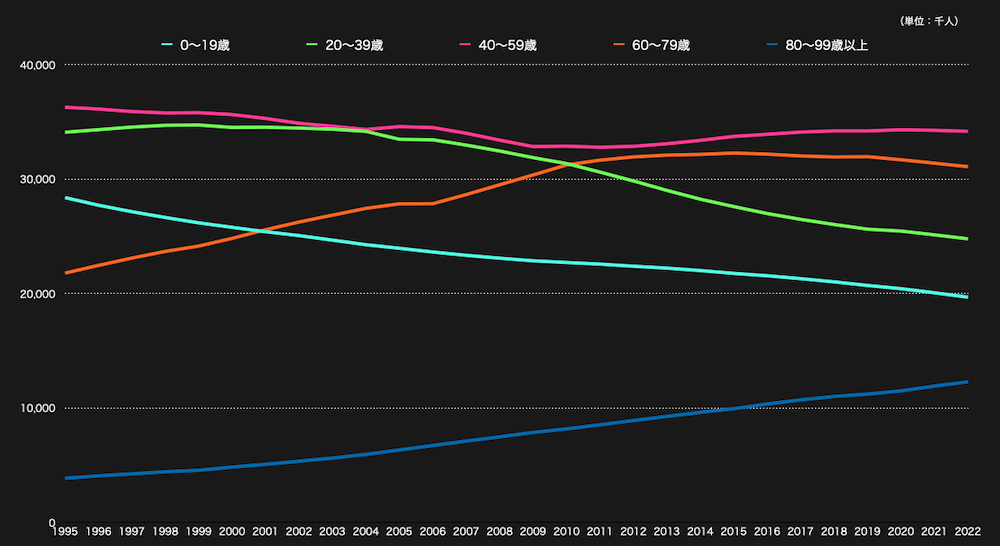

本稿では、1995年、2010年、そして2022年の人口構成を円グラフで比較し、さらに過去27年間の各年齢層の人口推移を折れ線グラフで追うことで、日本社会が直面する少子高齢化社会の未来を考察します。

この円グラフの数値は日本人の人口に限定したものであり、在留外国人は含まれていません。

注目すべきは赤色の外枠で示された現役世代(生産年齢人口)の割合です。ここでは20〜59歳を現役世代としています。2022年時点でこの割合が50%を割り込んでいるという事実は、日本社会の基盤を揺るがす重大な転換点であることを示唆しています。

1995年には約7,038万人いた現役世代が2022年には約5,896万人(16%減)まで減少しています。一方で60歳以上の高齢者は2,566万人から4,338万人(70%増)へ増加しています。

約27年間で、社会を支える世代が16%減る一方で、支えられる高齢者層は1.7倍に増加しています。

現役世代の減少が引き起こす問題は、労働力不足だけではありません。

税金や年金保険料、医療保険料を納め社会を支える中核である現役世代の減少は、年金、医療、介護といった社会保障制度の持続可能性に大きな影響を与えます。

社会保障制度は現役世代が納める保険料や税金によって成り立っています。このバランスが崩れるということは、制度の持続可能性が危ぶまれると同時に、国家運営に必要な税の徴収もままならない状況となる可能性がありえます。

各年齢の人口推移を表した折れ線グラフでは、39歳以下の若年・中年層が減少の一途を辿っていることが見て取れます。

そう遠くない未来には60歳以上の高齢者が人口の50%に達し、子供を除いた現役世代だけでは国家を支えられない状況となることが予想されます。

出典

-

「政府統計の総合窓口(e-Stat)」 - 基幹統計(総務省)「人口等基本集計結果」

-

「政府統計の総合窓口(e-Stat)」 - 業務統計(法務省)「在留外国人統計(旧登録外国人統計)」